Retour au Théâtre de Paris : pour sa nouvelle édition, la Swift Connection a de nouveau transformé la scène en point de rencontre privilégié pour les passionnés de l’écosystème Apple. Durant ces deux journées, développeurs, designers et acteurs du numériques ont échangé autour des tendances qui redessinent le développement iOS — de l’IA aux stratégies de tests, en passant par les interfaces expérimentales comme Liquid Glass et les premières explorations autour du Vision Pro.

Présente sur place, notre équipe a assisté à plusieurs conférences marquantes et en partage ici les principaux enseignements. Entre retours d’expérience, réflexions prospectives et bonnes pratiques, cette édition a confirmé que la scène iOS continue d’évoluer vite, et dans toutes les directions à la fois.

Les interventions qui ont marqué !

1 - The Science of Habit-Forming Apps

- Présentateur-rice(s) : Tamia James

- Auteur du résumé : Dylan Le Hir

Résumé

Comprendre la différence entre les mécanismes de manipulation (dark patterns) et les mécanismes d’engagement sain (Hook Model) dans la conception d’applications.

En tant que junior, j’ai beaucoup apprécié la clarté avec laquelle Tamia James a expliqué le concept de dark pattern c’était un bon rappel, utile pour ancrer les pratiques. En revanche, la découverte du Hook Model de Nir Eyal (auteur du livre Hooked) a été une vraie révélation. Ce modèle m’aidera à concevoir des expériences plus engageantes et respectueuses pour les utilisateurs.

Tamia a illustré le Hook Model avec des exemples très parlants :

- DuoLingo et ses triggers redoutables : les notifications quotidiennes qui te rappellent de ne pas perdre ta série d’apprentissage, un petit geste de 3 minutes, mais une habitude bien ancrée.

- Instagram, pour la partie reward : chaque nouvelle publication apporte une dose de satisfaction et renforce l’envie de revenir.

Trois points clés à retenir :

1 - Le côté obscur de la force : Évitez les dark patterns. Ces pratiques qui piègent l’utilisateur, comme : le paiement obligatoire après installation, les abonnements qui se renouvellent automatiquement après la période d’essai ou encore les désabonnements volontairement compliqués (👀).

2 - “May the Force be with you” : Inspirez-vous du Hook Model de Nir Eyal, articulé autour de quatre étapes : Trigger (déclencheur), Action, Reward (récompense) et Investment (investissement). L’objectif : créer des habitudes positives et utiles, sans manipuler.

3 - Pensez avant tout à l’humain : La conception d’une application mobile doit servir les besoins réels des utilisateurs, pas exploiter leurs faiblesses.

Conclusion

Cette conférence m’a éclairé sur la manière dont se forment les habitudes chez les utilisateurs, un levier essentiel pour concevoir des expériences à la fois engageantes et responsables.

En intégrant ces notions, nous pouvons non seulement créer des parcours plus intuitifs, mais aussi mieux identifier les dérives du design persuasif, ces fameux dark patterns qu’il est si facile d’ignorer. D’ailleurs, Tamia n’en a qu'effleurer la surface : en dresser une typologie complète serait précieux pour affiner nos pratiques et affirmer nos choix éthiques en UX.

Ce que j’ai particulièrement apprécié, c’est la justesse du propos : un équilibre rare entre technologie et psychologie, servi avec clarté et pédagogie. Les exemples concrets d’applications mondialement connues ont rendu le sujet vivant et inspirant.

Une présentation qui donne envie d’aller plus loin, de questionner nos propres produits, nos réflexes de conception et la frontière parfois ténue entre influence et manipulation.

2 - Hello Foundation Models

- Présentateur-rice(s) : Alex Logan

- Auteur du résumé : Dylan Le Hir

Résumé

Alex Logan nous a présenté Foundation Models, le nouveau framework d’Apple dédié à l’IA générative intégrée à Apple Intelligence.

Ce framework permet d’ajouter dans vos apps iOS des capacités de :

- Résumé ou compréhension de texte,

- Affinage ou réécriture,

- Extraction d’entités (personnes, lieux, objets),

- Et même rédaction créative.

En une vingtaine de minutes, Alex nous a guidés pas à pas à travers la mise en œuvre du framework, du concept à la première implémentation.

Trois points clés à retenir :

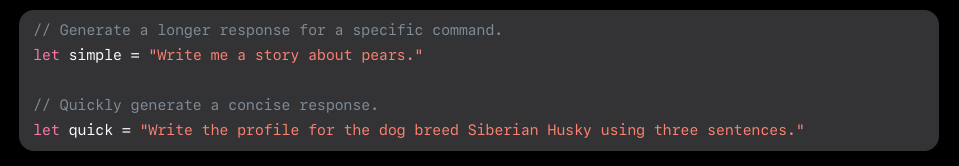

1 - Simplicité d’implémentation : En quelques lignes de code, vous pouvez interagir avec le modèle et obtenir des réponses générées en langage naturel. L’intégration se fait directement dans votre app via LanguageModelSession.

2 - Importance des instructions : Le modèle répond mieux et plus rapidement lorsqu’on lui fournit des instructions claires et des garde-fous. C’est ce qui permet d’orienter la génération et d’éviter des réponses imprécises ou trop longues.

3 - Annotation @Generable : En annotant vos structures ou enums avec @Generable, vous pouvez guider le modèle pour qu’il réponde dans un format Swift précis.

➤ Parfait pour les cas où vous voulez transformer la réponse en données structurées.

Tout était nouveau !

Foundation Models marque une vraie étape dans la façon d’intégrer l’IA générative directement sur l’appareil (on-device). Le framework ouvre des perspectives créatives sans dépendre d’API externes ou de serveurs distants.

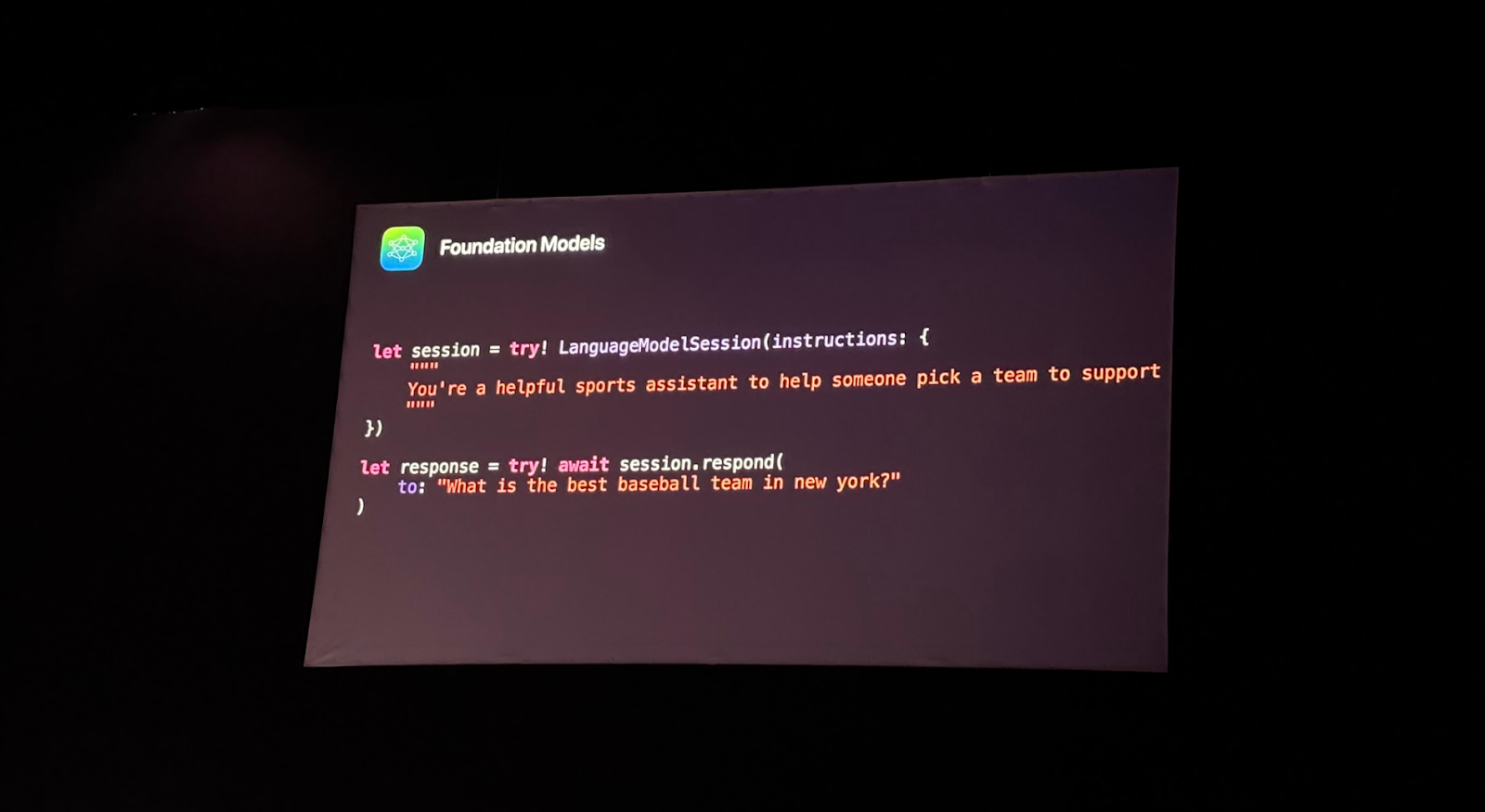

Alex a montré comment ce modèle pouvait générer une structure logique autour d’un thème, par exemple :

Choisir une équipe de sport en fonction de critères donnés.

L’idée : montrer que Foundation Models peut servir à construire une réponse intelligente à partir d’une consigne naturelle, le tout dans un environnement Swift natif.

Conclusion

Cette conférence montre à quel point l’IA devient accessible aux développeurs iOS.

On peut désormais imaginer :

- des assistants embarqués,

- des recommandations intelligentes,

- ou des systèmes de génération de contenu sans dépendance réseau.

Le framework simplifie la création d’expériences interactives qui reposent sur des prompts, mais respectent les contraintes de performance et de confidentialité d’iOS.

Une présentation claire, vivante et accessible, d’environ 15–20 minutes, qui donne une très bonne première approche du framework.

Même si la démo restait simple, elle montrait bien le potentiel immense de Foundation Models pour l’écosystème iOS.

Seul petit bémol : j’aurais aimé voir un cas d’usage plus ancré dans le monde professionnel ou applicatif.

Mais dans l’ensemble, une session inspirante et concrète sur l’avenir de l’IA sur nos appareils Apple.

3 - Building iOS Apps Without Xcode, Using Cursor, Claude Code and XcodeBuildMCP

- Présentateur-rice(s) : Thomas Ricouard

- Auteur du résumé : Vincent Blanchet

Résumé

Thomas Ricouard fait une impressionnante démonstration de vibe coding avec Cursor et Claude Code. Il génère en live une application de comptage de clic en partant de zéro. Il commence par le setup du projet, puis il génère une première version très simple où il prompt son besoin. Le résultat est un simple texte et un bouton de clic sans aucun travail sur l’UI. Il demande une refactorisation du code. Il nous montre aussi la force de la suggestion de code de la part de Cursor. Il enchaîne les “Tab” pour produire du code. Puis il demande ensuite à Claude code de rajouter une couche d’ui pour rendre ça plus attirant. Le résultat est assez bluffant. Confettis et barre de progression. En relançant l’app, on constate que le compte de clic n’est pas conservé, il demande alors la correction du bug et le test de celui-ci pour vérifier qu’il a bien été réglé. Le code est généré l’app lancée et testée…

Trois points clés à retenir :

1 - Claude code est tout à capable de générer une app iOS en Swift

2 - Il est plus à l’aise avec les API ayant quelques années, ce qui est pratique pour le support des versions d’iOS précédentes.

3 - Claude code avec le MCP Xcode peut tester ses implémentations

Conclusion

Thomas a parfaitement illustré avec son talk qu’un développeur pouvant utiliser une telle génération va être nettement plus véloce que sans. Il apparaît clairement que le métier de développeur doit composer maintenant avec de tels outils et qu’ils doivent être pris en main au plus vite.

Une belle présentation, dynamique et risquée (live coding). Une belle démonstration de la puissance de ces outils.

4 - Live Activities - Notifications That Users Actually Enjoy

- Présentateur-rice(s) : Maxime de Chalendar

- Auteur du résumé : Vincent Blanchet

Résumé

Les Live Activities représentent une opportunité sous-exploitée pour enrichir l'expérience utilisateur iOS. Au-delà des cas d'usage évidents (VTC, livraison), toute fonctionnalité temporelle ou événementielle peut bénéficier de cette API pour offrir une visibilité permanente et contextuelle à l'utilisateur.

Le talk permet de mieux comprendre comment repenser l’interaction utilisateur autour des notifications :

- La dualité ActivityKit/WidgetKit : J'ai particulièrement apprécié la clarification sur la séparation des responsabilités entre ces deux frameworks. ActivityKit gère la logique métier et le cycle de vie, tandis que WidgetKit se concentre uniquement sur le rendu visuel.

- Le potentiel de l'Apple Watch : Maxime a mentionné que les Live Activities s'étendent également à l'Apple Watch, ce qui ouvre des perspectives intéressantes pour une expérience cross-device cohérente.

- L'état de l'adoption actuel : Le constat que les Live Activities restent sous-utilisées dans l'écosystème est révélateur. C'est une information stratégique importante pour quiconque cherche à différencier son app.

Il a d’abord revisité les exemples classiques que nous connaissons tous, comme les applications de ride-sharing (Uber, Bolt) ou encore la livraison de nourriture en temps réel, où les Live Activities offrent une visualisation instantanée de la progression d’un trajet ou d’une commande directement depuis l’écran verrouillé. Mais il a surtout mis en avant des cas plus innovants et inspirants, qui vont bien au-delà de la simple information pratique. L’application Lumy, par exemple, propose une approche artistique en affichant les cycles solaires sous forme de visuels élégants et immersifs, transformant l’écran verrouillé en une expérience sensorielle. Flighty, de son côté, se distingue par des mises à jour de vol en temps réel. Maxime cite aussi Pixel Pals, un exemple original de gamification où un petit compagnon virtuel évolue directement dans la Dynamic Island, prouvant qu’il est possible de créer un lien émotionnel avec l’utilisateur à travers une simple animation. Enfin, il a mentionné Tinder, qui exploite les Live Activities pour afficher des comptes à rebours liés à des power-ups temporisés, une manière habile d’intégrer cette fonctionnalité dans une mécanique de jeu et d’engagement.

Trois points clés à retenir :

1 - L'implémentation est plus accessible qu'on ne le pense : Maxime a démontré que l'intégration des Live Activities ne nécessite que deux frameworks principaux (ActivityKit et WidgetKit) et suit un cycle de vie simple. La barrière à l'entrée technique est relativement basse pour un gain d'UX considérable.

2 - La créativité prime sur les conventions : Les exemples non-conventionnels (Lumy pour les levers/couchers de soleil, Pixel Pals avec son Tamagotchi dans Dynamic Island) prouvent qu'il faut sortir du cadre traditionnel "suivi de livraison" pour exploiter pleinement le potentiel de cette API.

3 - Facteur de différenciation stratégique : Peu d'apps implémentent encore les Live Activities. C'est une fenêtre d'opportunité pour se démarquer sur l'App Store et améliorer significativement la rétention utilisateur grâce à une présence continue sur l'écran verrouillé et Dynamic Island.

Conclusion

Une présentation technique solide, sans superflu, qui inspire à repenser nos apps existantes. Maxime a brillamment démontré que les Live Activities ne sont pas un "nice-to-have" gadget, mais un véritable levier d'engagement utilisateur qui mérite d'être intégré de manière réfléchie. Je recommande vivement de revoir ce talk et d'auditer vos apps pour identifier les opportunités d'implémentation.

5 - A talk… Two ways

- Présentateur-rice(s) : Josh Holtz, Zach Brass

- Auteur du résumé : Dan Perocheau

Résumé

Le talk de Zach et Josh explore la diversité des styles de présentation et la manière dont chacun peut trouver sa voix en conférence. Plutôt que de se focaliser sur le contenu technique (les reusable cells en Swift dans ce cas là), l’idée centrale est de montrer qu’il n’existe pas une seule “bonne” manière de présenter. En combinant deux approches radicalement différentes — l’over-préparation méthodique de Zach et la spontanéité de Josh — ils démontrent qu’un talk réussi repose autant sur la connaissance de son propre style que sur la capacité à s’adapter à son public.

Le véritable tour de force de cette conférence réside dans l’expérience qu’ils ont tentée : chacun a préparé les slides de l’autre et les a présentés selon le style opposé au sien. Ce renversement a révélé, avec humour et lucidité, à quel point la préparation et l’improvisation sont deux forces complémentaires, et non des approches concurrentes. En se glissant dans la méthode de l’autre, ils ont prouvé qu’un bon talk ne dépend pas du format, mais de la maîtrise du rythme, de l’intention et de la connexion avec le public.

Zach illustre sa méthode par une préparation minutieuse : chaque phrase est notée, chaque pause est planifiée après une blague ou un meme, et le talk est répété jusqu’à la mémorisation complète. Josh, au contraire, prépare ses slides à la dernière minute, les répète peu et improvise son discours, transformant son talk en une conversation vivante avec l’auditoire. Ensemble, ils créent un talk méta, où le contraste entre leurs styles devient lui-même un enseignement : comprendre son propre rapport à la préparation et à l’improvisation est une compétence clé pour tout intervenant.

Trois points clés à retenir :

1 - Connaître et jouer de son style : il est crucial de comprendre si l’on est plus à l’aise en préparant chaque mot ou en improvisant, et de tirer parti de ses forces naturelles pour captiver l’audience.

2 - Préparation vs spontanéité : chaque méthode a ses avantages : la préparation rigoureuse permet de maîtriser le rythme, les pauses et l’impact des blagues, tandis que la spontanéité offre de la fluidité et de l’authenticité.

3 - Collaboration et contraste : combiner deux styles différents peut créer un talk riche et dynamique, démontrant que la diversité d’approche peut renforcer l’expérience pour l’auditoire.

Conclusion

Même si le contenu Swift n’est pas central, le talk fournit des enseignements sur la communication et la transmission des idées. Dans le cadre de projets où il faut présenter des concepts techniques, qu’il s’agisse de démos internes ou d’articles destinés à un public plus large, comprendre l’impact de son style de présentation peut influencer la clarté et l’adhésion des interlocuteurs. Cela invite à réfléchir sur la manière de partager nos connaissances efficacement, que ce soit en réunion, en workshop ou lors d’un talk public.

Le talk de Zach et Josh était très clair et bien rythmé. La combinaison de deux styles contrastés a permis de maintenir l’attention et de rendre l’exposé captivant, tout en délivrant un message simple mais puissant : comprendre et exploiter son style personnel est essentiel pour communiquer efficacement. Leur complicité et le format méta ont rendu l’expérience instructive et agréable pour l’ensemble de l’audience.

6 - Designing for the Post-Screen Era

- Présentateur-rice(s) : Maxim Cramer

- Auteur du résumé : Dan Perocheau

Résumé

Le talk de Maxim porte sur la notion de post-screen era, une ère où les interfaces ne se limitent plus à ce qui est visible à l’écran, mais savent quand se mettre en retrait pour laisser l’utilisateur interagir efficacement. Elle souligne que le véritable enjeu n’est pas la sophistication de la technologie mais la capacité à concevoir des systèmes centrés sur l’humain, compréhensibles et dignes de confiance.Pour Maxim, l’IA doit devenir un partenaire capable de s’adapter au contexte, de fournir un feedback clair et d’orchestrer les interactions selon les besoins de l’utilisateur, afin de transformer des outils puissants en expériences réellement utiles et accessibles.

Maxim cite l’ouvrage de Don Norman (The design of everyday things) pour appuyer ses idées : “Si une porte nécessite un panneau “Push”/“Pull”, c’est un échec du design.”. Cette illustration traduit un principe simple : le bon design doit guider sans instructions explicites. La compréhension intuitive est fondamentale, savoir non seulement où interagir, mais également comment, et sans manuel.

Un autre exemple mis en avant par Maxim est une expérience personnelle qui lui est arrivée lors d’un déplacement en vélo. L’iPhone détecte un ‘workout’ et demande à l’utilisateur de valider ou non l’activité avec les AirPods de l’utilisateur en hochant la tête. Ce design n’est absolument pas adapté lors d’un déplacement en vélo et met en danger l’utilisateur, et met en avant les limites actuelles des interfaces dites invisibles ou proactives.

Trois points clés à retenir :

1 - Chaque époque a ses angles morts : les designers d’hier ont su anticiper certaines révolutions (comme la personnalisation ou la biométrie) tout en se trompant complètement sur d’autres (la matérialité des supports, l’absence de cloud)

2 - Nos schémas d’interface actuels sont datés : nous perfectionnons les gestes tactiles (taps, swipes) alors que les systèmes intelligents apprennent déjà à anticiper nos besoins, sans interface visible.

3 - Penser au-delà de l’écran : il ne s’agit pas seulement de créer de nouveaux écrans ou formats, mais de questionner la nature même de l’interaction homme-machine dans un futur où l’IA sera omniprésente.

Conclusion

En tant que tech, j’ai souvent tendance à me concentrer sur le “comment”, la mise en œuvre, les tâches et les solutions, en laissant parfois de côté le “pourquoi” derrière les produits sur lesquels je travaille. Ce talk m’a poussé à envisager nos phases de conception avec une approche plus prospective, en intégrant davantage de veille technologique et en élargissant nos référentiels de réflexion au-delà du seul développement mobile. Il invite à expérimenter des interfaces allégées ou proactives, capables d’anticiper certaines interactions plutôt que d’attendre une action explicite de l’utilisateur.

Cela soulève naturellement de nouvelles questions : comment définir les critères d’une “bonne” expérience utilisateur dans un monde post-écran ? Quelles seront les implications éthiques et les enjeux de contrôle utilisateur dans des interfaces de plus en plus pilotées par l’IA ? Et, plus concrètement, quelle place accorder aux App Intents dans cette évolution des interactions ?

L’intervention de Maxim se distinguait par sa clarté, sa structure, et la richesse des exemples présentés. Au-delà de son contenu technique, elle a su fédérer des profils très variés autour d’une réflexion commune sur l’avenir du design, rappelant que la technologie n’a de sens que lorsqu’elle sert véritablement l’humain.

Vous pouvez suivre Maxim via linkedin ou sa newsletter.

7 - What People Get Wrong with Accessibility

- Présentateur-rice(s) : Ben Freiband

- Auteur du résumé : Olivier Geffroy

Résumé

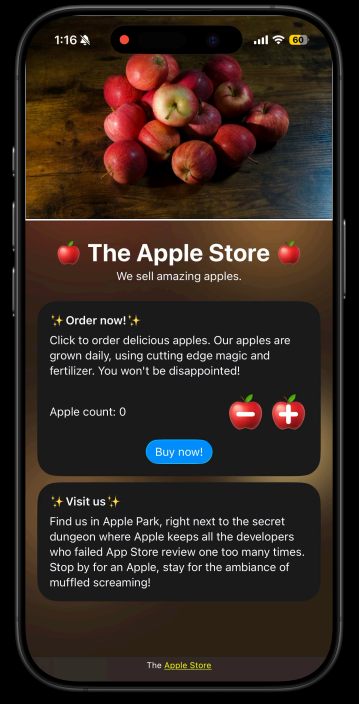

On entend souvent parler d'« amélioration de l'accessibilité » pour les applications, mais dans bien des cas, la meilleure approche consiste à en faire moins, “Less is More”. Dans cette présentation, Ben explique que la prise en charge intégrée de l'accessibilité d'iOS fonctionne souvent mieux lorsqu'elle n'est pas modifiée ou contournée, et comment des ajustements manuels excessifs peuvent nuire à l'ergonomie pour les utilisateurs. Avec humour, Ben précise que bien avant cela, une app accessible c’est avant tout une app bien conçue et claire pour tout le monde. Il nous présente donc son application “Apple Store” … qui permet bien évidemment d’acheter des … pommes. Et au travers de quelques démonstrations puis exemples, nous montrer comment la rendre accessible de manière efficiente.

Cela commence par une réflexion produit/UX afin de rendre claire la navigation et les CTA ainsi qu’une utilisation pertinente des outils d'accessibilité mis à disposition par Apple :

- Voice Over

- Switch control

- Assistive Touch

- Voice control

- Color Constrast

Nous avons vu que s'appuyer sur les paramètres par défaut du système pour rendre notre application accessible avec un minimum d'efforts supplémentaires reste la méthode la plus efficace et également maintenable dans le temps. Quand il est réellement nécessaire de personnaliser le comportement d'accessibilité cela reste possible mais avec parcimonie. Et quoi de mieux que cette présentation au travers d’exemples concrets de paramètres par défaut efficaces et de personnalisations excessives ou contre-productives.

Considérant un premier exemple sur l’application, le voice over lit sans distinction tous les éléments de la page et l’utilisateur est rapidement perdu dans la navigation.

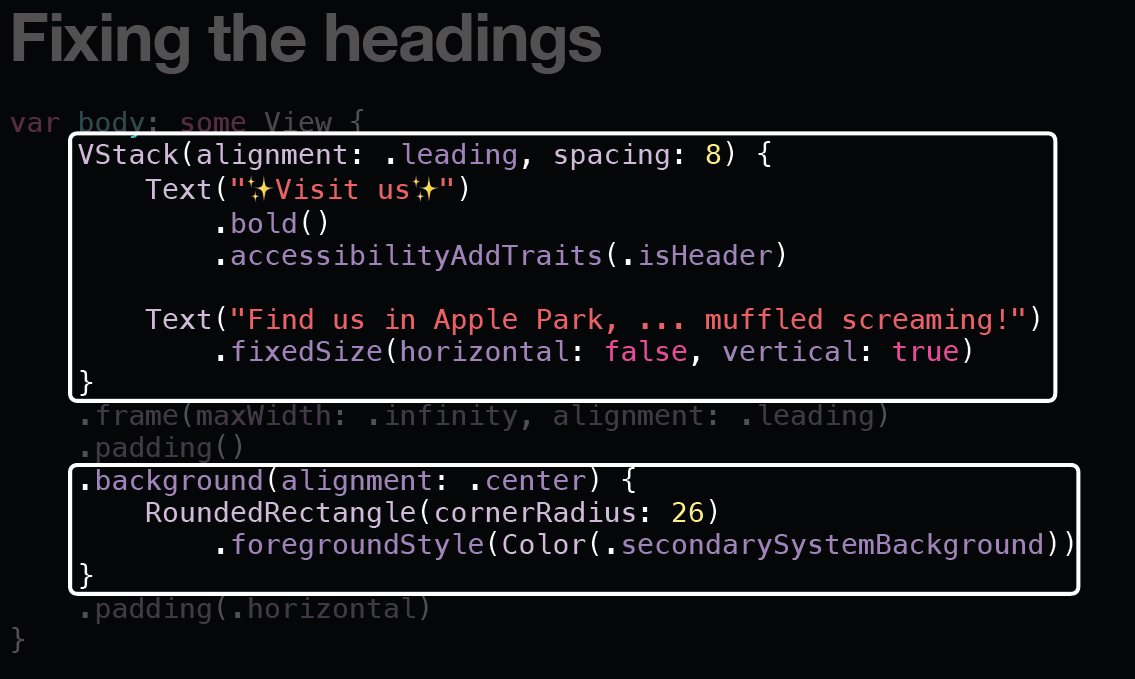

Le besoin : l'ajout de headers sur les différentes sections de la page. Et plutôt que d’ajouter la fonction .accessibilityaddtraits(.isHeader) dans le code existant (ici par exemple pour la section “visit us”) :

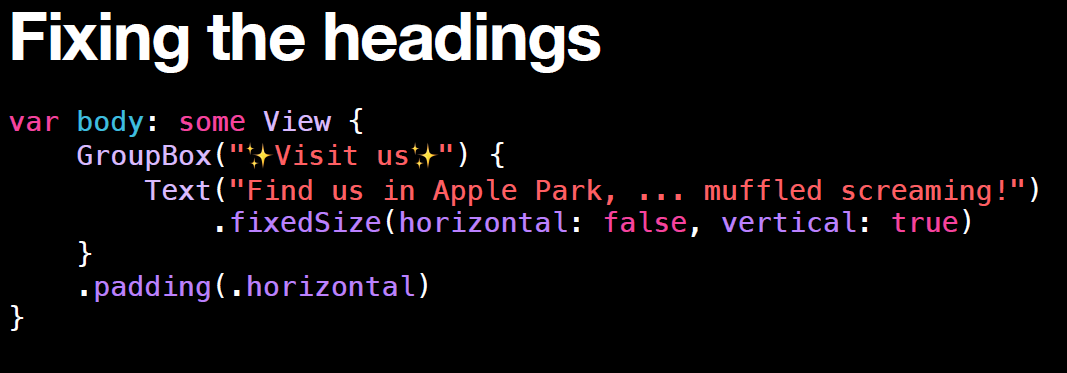

... On pourra facilement remplacer toutes ces parties par la fonction “GroupBox” prévue par Apple et qui permet avec une économie de moyens d’obtenir un résultat comparable.

Trois points clés à retenir :

1 - Le plus simple reste d’utiliser un composant “built-in” Apple

2 - On peut ensuite customiser un composant pour certaines fonctions

3 - Et enfin, selon les besoins on pourra construire un composant custom (avec plus de sueur)

Conclusion

Rendre son application accessible c’est avant tout faire des actions pour s’assurer que tout le monde peut l’utiliser pleinement indépendamment de sa situation individuelle. Accessibilité et usabilité vont main dans la main. Les boutons d’actions et interactions proposés à l’utilisateur sont clairement identifiés et repérables (”affordance” et “signifier”). Si l’utilisateur doit se demander comment accéder à l’action ou la page qui l’intéresse, c’est un échec et ce que l’on soit en situation de handicap ou pas.

Ben nous livre une présentation claire de ce qui fait qu’une application est lisible, pratique et utilisable pour tous et permet de réaliser que l’accessibilité est une extension de cette lisibilité et ne doit pas être vu comme un coût, un défi ou une difficulté supplémentaire.

Vous pouvez suivre Ben via linkedin ou sur son blog.

En résumé :

Cette édition 2025 de la Swift Connection a une nouvelle fois montré la richesse et la maturité de l’écosystème Apple dans son ensemble. Au fil des conférences, un même fil conducteur s’est dégagé : la volonté de remettre en question nos habitudes de conception, d’explorer de nouvelles approches et de partager ouvertement les apprentissages du terrain.

Entre vision produit et approche user-centric, les discussions ont aussi mis en lumière la place grandissante de l’intelligence artificielle dans nos pratiques — non pas comme un simple outil, mais comme un levier pour repenser l’expérience et redéfinir la frontière entre interface et usage.

Plus qu’un simple rendez-vous technique, la Swift Connection reste un espace d’échange et d’inspiration, où chacun repart avec des idées concrètes, mais aussi une dose bienvenue de motivation. Un grand bravo à l’ensemble des intervenants et à l’équipe d’organisation pour la qualité de cette édition — et rendez-vous l’an prochain pour continuer à faire évoluer, ensemble, notre manière de concevoir et de développer.