Photo de couverture : Cottonbro Studio

La démocratisation des solutions de création automatisée1 permet aujourd’hui à chacun de produire des visuels… mais le fait de donner du sens, de l’impact et préserver la cohérence reste l’affaire de l’expertise du designer graphique.

Le sujet de l’IA et de la création assistée dans la création visuelle est souvent manichéen : d’un côté, la communauté créa rappelle que son travail ne s’improvise pas et montre la différence avec ce que produit l’IA. Et c’est ok.

De l’autre côté, dans le monde du marketing, on voit fleurir de nombreux posts et tutos qui expliquent comment utiliser Canva ou générer des visuels automatiquement — loin du simple PowerPoint de Jean-Paul des années 2000. Et c’est ok aussi, dès lors que l’objectif est de fournir aux équipes marketing des outils accessibles, leur permettant de produire rapidement des contenus cohérents. Le travail stratégique et créatif, lui, reste entre les mains des professionnels du design.

L’expertise du designer graphique face à la démocratisation des outils

Avant l’arrivée des outils de création assistée, le design graphique était, dans tous les cas, validé par la technique et moins accessible qu’aujourd’hui. Validé par la technique, parce qu’il fallait connaître les logiciels de PAO2 et surtout savoir les utiliser : même avec une bonne idée sur le papier, sans maîtrise technique, celle-ci restait inexploitable.

À l’époque, c’était Photoshop, Illustrator, InDesign, et les connaissances limitées des équipes (collaborateurs marketing ou autres équipes non spécialisées) restreignaient leur capacité à intervenir — au pire, Jean-Paul bricolait un peu sur Photoshop. Les visuels produits restaient limités en quantité et montraient clairement la différence avec un travail professionnel.

C’est pourquoi l'entreprise devait souvent passer par un designer graphique pour créer des visuels attrayants et cohérents avec la marque. Celui-ci, en plus de maîtriser les logiciels, donnaient du sens au visuel en ayant la capacité à clarifier un message, une intention ou une position, tout en appliquant des principes théoriques de composition, de rythme, de hiérarchie, de contraste ou de couleur. Ce sont des règles, qui, une fois assimilées par le créateur et renforcées par l’expérience, peuvent donner l’impression d’une “intuition esthétique”. Mais en réalité, cette intuition résulte de connaissances et de pratiques accumulées au fil de nombreux projets.

Les rôles étaient donc scindés, et l’expertise du designer constituait un facteur différenciant dans la qualité et la maîtrise des visuels au sein de l’entreprise. C’était clair.

Aujourd’hui, les nouveaux outils comme Canva, ChatGPT ou Gemini ne se contentent pas de simplifier l’usage des logiciels : ils proposent des modèles prédéfinis, des pré-réglages et des guides visuels pensés pour que l’utilisateur puisse structurer son visuel, hiérarchiser l’information, choisir les couleurs et les typographies, et respecter certaines bonnes pratiques graphiques. Ils offrent ainsi un cadre prêt à l’emploi, qui rend la création accessible à tous, alors qu’avant, il fallait maîtriser les logiciels, appliquer les règles graphiques et faire de la veille graphique pour créer un visuel lisible et cohérent.

En parallèle, la créativité, souvent perçue comme une qualité spontanée et universelle, est présente au quotidien dans des gestes simples : composer une playlist, structurer un mail ou poster une story sur instagram. Cette perception tend à réduire la créativité à une aptitude commune, plutôt qu’à la considérer comme une compétence structurée et spécifique. Cette vision rend plus difficile de distinguer et de valoriser l’expertise spécifique du designer graphique, dont le rôle dépasse l’exécution pour inclure réflexion stratégique, maîtrise des codes visuels et sens esthétique acquis par l’expérience.

Pour le contraste, prenons un métier technique comme l’ingénierie logicielle : tout le monde n’est pas capable d’écrire un DAG Airflow3 fonctionnel. L’IA peut écrire un DAG mais est-ce qu’il répond au besoin initial ? Est-ce qu’il respecte les standards de développement de l’entreprise ?

Même si l’on demande aux développeurs d’utiliser l’IA pour générer un code plus propre ou gagner en rapidité, leur légitimité technique et stratégique n’est pas remise en question : l’outil assiste, mais ne remplace pas la compétence centrale (et encore, ça tend à évoluer).

Dans le domaine créatif, en revanche, la frontière est plus floue : produire un visuel via des outils accessibles peut donner l’impression que tout le monde est capable de produire un visuel efficace. Pourtant, la création graphique repose sur la réflexion stratégique, le sens esthétique et la maîtrise des codes visuels — des compétences qui s’acquièrent avec l’expérience et qui définissent la véritable valeur métier.

La créativité du designer graphique là où elle fait la différence

J’ai eu la chance d’évoluer dans un univers avec un pied dans le design et un pied dans la tech. Dire que je ne crains pas les avancées de l’IA dans la création visuelle serait faux — mais dire que je les crains serait faux aussi.

La réalité ne réside pas seulement dans l’usage des outils, mais dans la manière dont on les intègre dans le contexte métier. Quand vous êtes un designer graphique pour 700 salariés, votre champ d’action peut aller de la direction artistique et la conception visuelle d’une marque employeur, jusqu’à répondre à la demande de Jean-Paul qui vous demande de “passer un coup de pinceau” sur sa présentation commerciale. Dans ce contexte, il devient essentiel d’adapter vos outils, votre temps, votre investissement et votre plan de charge aux exigences réelles des objectifs et des enjeux. Cette flexibilité constitue un équilibre constant entre créativité, efficacité et priorisation des tâches. La polyvalence fait partie du métier, mais ce n’est pas ce qui définit la valeur d’un projet : l’important reste la réflexion stratégique et la qualité du livrable. Et cela ne remet pas en cause votre expertise : elle ne se limite pas aux compétences techniques, mais inclut la capacité à gérer un projet dans sa globalité, en équilibrant objectifs, ressources et priorités.

Ainsi, en entreprise, il s’agit souvent de donner la main aux équipes marketing, équipes internes transverses et aux ambassadeurs de la marque, via des outils accessibles comme Canva. C’est votre expertise créative qui affirme votre légitimité, indépendamment des outils que vous utilisez. La réflexion d’aborder un projet s’articule alors autour de plusieurs axes clés, comme la cohérence de la marque, la pertinence des supports selon les besoins, les objectifs et messages, la facilité d’utilisation — parce que plot twist : Jean-Paul n’a pas forcément envie de passer du temps sur la composition graphique — et l’adaptation du niveau d’investissement selon l’impact attendu. Cette approche permet d’industrialiser des contenus maîtrisés tout en conservant la réflexion stratégique.

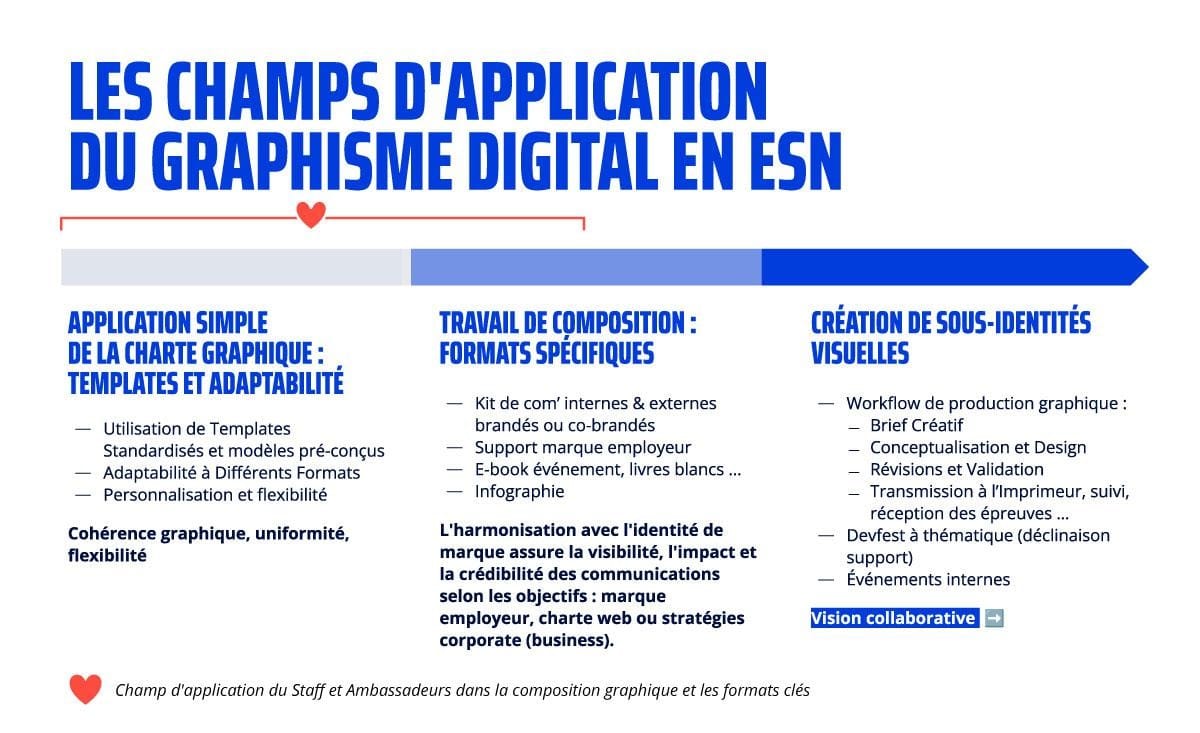

Pour que cette approche d'industrialisation et de réflexion stratégique puisse s'appliquer concrètement, il est essentiel de bien définir les champs d’action du graphisme en entreprise. Comme l'illustre la slide ci-jointe, cette expertise ne se résume pas à un seul type de tâche, mais s'organise autour de trois niveaux d'intervention principaux, qui chacun appellent un investissement, des outils, et une réflexion stratégique distincts :

- Application Simple de la Charte Graphique : Il s'agit de l'usage de templates et modèles pré-conçus (ex Canva, Gslide, Gdoc), visant la cohérence graphique, l'uniformité et la flexibilité. C’est l’axe d’autonomie donné aux équipes internes.

- Travail de composition : Ce domaine couvre la création de supports clés comme les kits de communication, les supports pour la marque employeur ou les infographies. L'objectif est l’harmonisation de l’identité pour renforcer la crédibilité des communications selon les objectifs corporate.

- Création de Sous-identités Visuelles : C’est la gestion complète du Workflow de production graphique, incluant le brief créatif, la conceptualisation, le design, les révisions, le suivi d'impression et les événements internes.

Ces trois niveaux d'engagement définissent la profondeur de l'expertise requise et orientent les outils et le temps que le designer graphique devra allouer à chaque tâche ou projet.

Ainsi, pour des projets plus spécifiques, comme l’événementiel, l’édition ou l’illustration, j’adapte mon investissement selon une logique impact /effort. Par exemple, si je crée une identité visuelle pour un événement à thématique avec une forte visibilité de la marque, je peux passer une à deux semaine à créer ou co-créer les illustrations pour pouvoir les décliner sur différents supports — sur ma suite adobe créa — À la “mano” comme j’aime dire.

Dans cette optique, pour une affiche destinée à un événement interne avec un impact limité, je ne passe généralement pas plus de 30 à 60 minutes sur le visuel. Je compose alors avec une banque d’images vectorielles, une illustration libre de droits, et, pour un usage interne et ponctuel - oserais-je le dire - j’utiliserai un outil de génération d'image pour assurer un background cohérent avec le sujet. Le but est de produire un contenu cohérent et efficace, pas de multiplier les efforts inutiles.

À gauche : illustration vectorielle du fond de stand réalisée sur tablette (plusieurs jours de travail), qui a ensuite servi de base pour décliner la borne, le kit de communication et les affiches.

À droite : pour un autre support du même événement, j’ai exploité un jeu de mots “chatbot / Chat Botté” pour générer une image matricielle correspondant à l’intention créative, puis je l’ai retravaillée afin d’atteindre le niveau de qualité attendu.

Ne blâmons pas non plus Jean‑Paul, qui s’aventure à composer un template en se disant que, tant que la couleur corporate et le logo sont respectés, “c’est pas si mal 😎”.

Il n’a pas forcément le recul pour mesurer l’impact global du visuel, et n’a ni la formation ni la vision complète des enjeux de la communication visuelle et de la cohérence de l’image de marque. En effet, tout est question de mesure : selon le contexte, les conditions, la qualité du livrable attendu et les moyens que l’entreprise est prête à investir, on ajuste le niveau de réflexion et de création.

Ce positionnement fonctionne parce que je suis designer graphique en entreprise, pas créatrice de contenus originaux à temps plein. Cette différence de rôle ne rend pas pour autant l’usage de l’IA plus légitime, ni comparable à un véritable travail de conception. Je comprends que ce soit perçu comme une injustice par celles et ceux dont l’activité repose sur la création intégrale d’illustrations, de graphismes ou de vidéos originales. Et je suis consciente que, depuis ma position, je ne suis pas la mieux placée pour trancher les questions complexes d’éthique, de droit d’auteur ou de propriété intellectuelle liées à l’IA. Mais ça ne m’empêche pas de voir tout le potentiel de ces outils.

Ne soyons pas fâchés avec l’IA : c’est un outil, et c’est l’usage que nous en faisons qui détermine sa pertinence. De mon côté, je ne me sens pas menacée par ces outils. Ce qui m’inquiète davantage, c’est l’idée que leur existence puisse laisser croire que l’on peut, à terme, se passer de l’expertise — comme si l’outil suffisait à remplacer la pensée, la méthode et l’intention du designer.

Créer avec sens dans un monde automatisé

L’IA est à double tranchant : elle permet d’optimiser notre temps, tout en nous donnant la possibilité de produire toujours plus. C’est une conséquence de la mécanique du livrable, pas de l’outil lui-même.

Le souci, c’est que quand la création devient trop accessible et que le content management4 se réduit à la simple production de visuels ou de posts, on perd de vue l’essentiel. Un contenu n’a de valeur que s’il sert un objectif — informer, convaincre, orienter, faire agir. Le rôle du design n’est pas de générer des images, mais de provoquer un effet mesurable. C’est exactement la logique du Design Thinking5 appliqué au graphisme : commencer par comprendre les besoins et les objectifs, pour créer un contenu qui fonctionne réellement. Les outils “low entry”6 et la démocratisation de la production de contenu ne garantissent ni cohérence, ni pertinence, ni efficacité. Ils testent simplement notre capacité à garder du sens dans un monde où produire est devenu plus immédiat, et où des centaines de contenus sont publiés et consommés chaque jour sur les réseaux sociaux et autres plateformes numériques. Dans ce flux constant, la création n’a plus seulement à exister : elle doit se démarquer et atteindre un objectif précis pour avoir de la valeur. C’est là que l’expertise du designer prend toute son importance : transformer une idée en contenu qui fonctionne réellement, et pas juste en un joli visuel.

Conclusion

Dans un monde où l’IA rend la production visuelle accessible et où la création tend à être perçue comme une capacité universelle, les frontières entre disciplines créatives deviennent moins lisibles et l’idée — implicite mais fréquente — qu’un outil puisse se substituer à une expertise s’installe plus facilement. Pourtant, elle ne remplace pas : elle révèle la différence entre produire “quelque chose” et produire “quelque chose qui fonctionne”.

Et c’est exactement cette logique — exploiter un outil pour générer de la valeur réelle sans perdre de vue l’objectif — qui guide ma manière de travailler, même pour un projet aussi personnel que la rédaction de cet article. ChatGPT m’a aidé à structurer mes premières lignes, m’a inspiré pour des reformulations et m’a permis de débloquer un contenu compréhensible malgré mes phrases à rallonge. Mon métier ne se résume pas à dessiner, “prompter” ou “rendre harmonieux” : il s’agit de produire un résultat qui atteint les objectifs fixés. Il combine théorie, pratique et expérience, et se déploie autant dans la composition graphique que dans la direction artistique.

Parce que oui, notre travail ne s’improvise pas. Il s’adapte, il évolue, et il s’enrichit avec chaque outil, chaque contrainte, chaque échange. L’enjeu n’est pas de résister à ces outils, mais de savoir les intégrer intelligemment. C’est là que se joue la vraie valeur de notre expertise : dans la capacité à donner du sens, à construire une réflexion, à créer avec intention et à évangéliser les bonnes pratiques de composition graphique tout en assurant une application cohérente de l’image de marque. Et non, cela ne veut pas dire faire des concessions sur notre créativité ni sur notre capacité à la traduire visuellement — elle reste notre terrain d’expertise, pas celui de Jean-Paul.